戸籍を超えた家系図作成、家系調査、先祖調査を専門としています。

TEL. 047-723-6845

月‐金.9〜17時、外出中は留守電にお願いします

名前の歴史HISTORY OF NAME

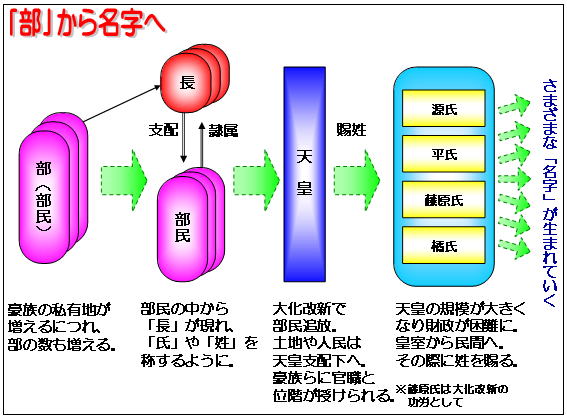

姓氏の始まり

古代の名字は職業を表していました。

例えば、

祭祀を司るもの→「中臣部(なかとみべ)」「忌部(いんべ)」など

政治に係わるもの→「日置部(ひおきべ)」「刑部(おさかべ)」など

軍事を司るもの→「物部(もののべ)」など

学問・芸能を担当するもの→「文部(あやべ)」「史部(ふひとべ)」 などです。

※この「部(べ)」ですが、今でも営業部や総務部と言うように、“集団”のことを表します。

今でも“部族”という言い方もあります。

部に属する人を「部民(べみん)」といいました。

部民の中から勢力のある部の長が出てきて、「氏(うじ)」や「姓(かばね)」を称するようになったのです。

氏(うじ)と姓(かばね)

![]()

氏(うじ)は祖先を同じくする親族集団を指しており、"氏族”ともいいます。

語源は、出身を表す「出ず」あるいは「血」または身内の「内」からきている、といわれています。

氏には、

「蘇我」「平群(へぐり、)」(いずれも現在の奈良県内)、「出雲」(現在の島根県内)などの地名にちなんだ氏と、「中臣」「物部」「大伴」のように職能による氏の、2つのグループがありました。

![]()

現在では、姓(せい)というと、名字である“高橋”や“鈴木”のことをいいます。

しかし古代の「姓(かばね)」は、大和朝廷が貴族や豪族に与えた“称号”のことをいいます。

朝廷を取り巻く氏(うじ)がしだいに多くなると、朝廷は新たに「姓(かばね)」を設けて氏のランクづけを行うようになりました。豪族に姓を与えて、特定の仕事を任ずることで各豪族を管理支配したのです。

姓の種類は30種類以上あり、例えば「臣(おみ)」「連(むらじ)」「公(きみ)」「県主(あがたぬし)」「国造(くにのみやつこ)」「真人(まひと)」「朝臣(あそん)」などがありました。

姓はその一族の地位を表し、一定の姓以上でなければ高級官僚になれないなどの規定もありました。しかし、時が経ち、ほとんどの氏族の姓は朝臣(あそん)に統一されて形式的なものに変わっていき、さらにその後「姓氏」は淘汰され、残った姓が「源氏」「平氏」「藤原氏」「橘氏」の四氏の姓となったのです。

日本の四大姓

「源氏」「平氏」「藤原氏」「橘氏」の四大姓を「源平藤橘」(げんぺいとうきつ)といいます。

橘氏は早くに衰退してしまいましたので、実際には「源氏」「平氏」「藤原氏」が日本の氏族の祖をなすと言ってもいいでしょう。これらの姓はすべて天皇から賜ったものです。

| 誰から賜ったのか | どの姓を | どのように | 特 徴 |

| 天智天皇 | 藤原 | 大化の改新の功労として中臣鎌足に与えた | 多くの武家(名字)を出した。上杉氏、伊達氏、井伊氏など。紫式部も |

| 嵯峨天皇 | 源 | 臣籍降下の際に | 源氏の第一号 |

| 宇多天皇 | 源 | 臣籍降下の際に | 末裔に京極氏 |

| 村上天皇 | 源 | 臣籍降下の際に | 公家として栄えた |

| 聖和天皇 | 源 | 臣籍降下の際に | 武家の名流となった。武田氏、徳川氏など |

| 桓武天皇 | 平 | 臣籍降下の際に | 織田氏など |

| ※臣籍降下とは 皇室から離れて民間人になることをいいます。 皇室も財政難から多くの人間を抱えていることが困難になったため、 臣籍降下が一般的になりました。 その際、一般人と区別するべく姓を与えたわけです。 民間に下ったとしても世間から見れば皇室の威光が感じられます。 つまり“源”や“平”は、天皇家の財政破綻がもたらした名字なのです。 |

|

ペg

NHK チコちゃんに叱られる!

に出演しました

テレビ朝日

『中居正広のキャスターな会』

に情報提供しました

日本テレビ news every.で

電話取材を受けました!

TBS この差って何ですか?で

所蔵文書が使われました!

萩本勝紀の本

ノウハウすべてを公開

↑

クリックで購入

画面に飛びます

国家資格者である行政書士が担当します

調査は国家資格者である行政書士が担当します。行政書士には法律で守秘義務が課せられています。個人の情報は厳守しておりますので、安心してお任せ下さい。

クリック↑願います

代表萩本勝紀

(行政書士・姓氏研究家・保育士)

プロフィールはコチラ

萩本勝紀所蔵文書はコチラ

萩本勝紀のブログ

行政書士萩本勝紀のビジネスブログです。 http://hagimoto-blog.jugem.jp/

http://hagimoto-blog.jugem.jp/

郷土史調査の知恵袋

●知っておくとよい情報、ちょっとした知識、言葉の意味を解説ニュース・情報・コラム

●日本人に多い名字(佐久間ランキング)●お寺と神社のお参りの違い

●萩本勝紀所蔵文書一覧

●所蔵する壬申戸籍(山形県、京都市)

●所蔵する壬申戸籍(広島県、埼玉県)

●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<壇蜜編>

●NHKのファミリーヒストリーの調査方法を考察する<竹中直人編>